里山プロジェクトの はじまり。

この土地を見たランドスケープの名手·田瀬理夫は、

里山を背に木の家を建てたら、いい<まち>が生まれるよ、

と言いました。

「スイス·ベルンにあるハーレン·ジードルンクのような」と。

最初4社の工務店が集まって計画に入りました。

素地価格が安く入手できたのでスタートしました。

それから5年、都市計画上の法的クリア、

近隣住人の同意も必要とされ、

ようやく実施の運びに入りました。

また多額の造成費を要することから、

協同組合をつくって資金を確保し、

建築家や緑の専門家に加わってもらい、

「おおっ!」と歓声を上げたくなる計画になりました。

建物の建築に入るにはまだ時間を要するので、

その時間を活かして学ぶ「グリーン・コーポラティブの会」

を立ち上げます。

建物設計の検討や、自生種の草花と樹木の勉強会、

天竜材の立ち木見学など、多彩なプログラムを準備していますので、

ぜひご参加ください。

(総合プロデューサー 小池一三)

ハーレン・ジードルンク

スイス・ベルン(1961年)

設計:アトリエ5(写真引用:en_Wikipedia)

Atelier5(アトリエ フィンフ)は、スイスの建築家集団。

1957-1993年まで22のプロジェクトを実現した。

ランドスケープ・デザイナー

『ひとの居場所をつくるランドスケープデザイナー田瀬理夫さんの話をつうじで』

著:西村佳哲

発行:ちくま文庫

田瀬理夫の代表的な仕事といえば、

旧福岡県庁跡に建てられた「アクロス福岡」です。

「アクロス福岡」は、シンフォニーホールや国際会議場を備えた複合施設で1995(平成7)年に竣工した。

田瀬は30年前に、まだ緑が軽視されていた時代にこれを生んだのだった。

福岡一の繁華街、天神に現れた階段状の建物に博多っ子は目を剥いた。けれども年々樹木が生い茂り、

量感を得るようになり、ついには山と化した。「木が大きくなって森になると、近くの山から小鳥がやってきて

(糞に含まれる)実生を落として行くので樹種も増えるんだ」とは、いつも通りの田瀬の言葉である。

『ひとの居場所をつくる

ランドスケープデザイナー田瀬理夫さんの話をつうじで』

著:西村佳哲

発行:ちくま文庫

アクロス福岡は、NHK『美の壺・天空の庭園』で

取り上げられた。Webサイト〈NHK鑑賞マニュアル

「美の壺」:file246「空中庭園」〉にて内容をご覧になれます。

アクロス福岡は、NHK『美の壺・天空の庭園』で

取り上げられた。Webサイト〈NHK鑑賞マニュアル

「美の壺」:file246「空中庭園」〉にて

内容をご覧になれます。

田瀬理夫

千葉大学造園学科(都市計画・造園史専攻)卒。プランタゴ代表。ゆりが丘ヴィレッジ(神奈川)で「JIA25年賞」を受賞。

竹林知樹

Takebayashi Land-scape Architects代表。さぬき市「時の納屋」ランドスケープをプランタゴと共同設計で手がける。

鎌田あきこ

日本女子大学住居学科卒。ランドスケープ研究所勤務、千葉大学造園学科研究生、プランタゴを経て、1999年ユニットタネ開設。

田瀬理夫

千葉大学造園学科(都市計画・造園史専攻)卒。プランタゴ代表。ゆりが丘ヴィレッジ(神奈川)で「JIA25年賞」を受賞。

竹林知樹

Takebayashi Land-scape Architects代表。さぬき市「時の納屋」ランドスケープをプランタゴと共同設計で手がける。

鎌田あきこ

日本女子大学住居学科卒。ランドスケープ研究所勤務、千葉大学造園学科研究生、プランタゴを経て、1999年ユニットタネ開設。

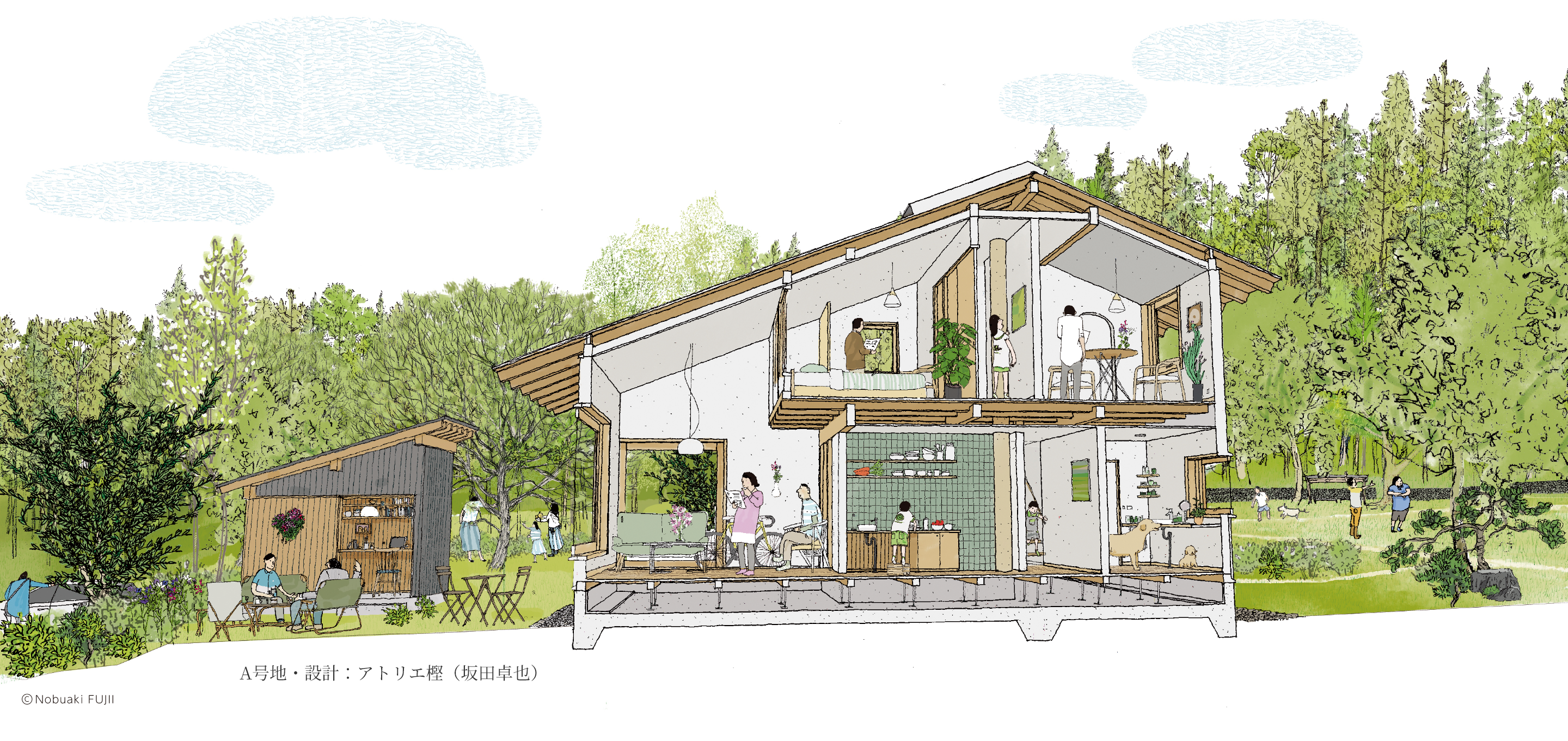

大井川以西のアトリエ型工務店8社と、

地域の設計者による

今回の取り組みは、田瀬の計画を解読し、役所の認可を得るという厄介で根気のいる一連の作業を

こなさなければならない。これを担ったのは、隣町で土地家屋調査士で行政書士を営む古田潤だった。

また、建築協定・設計ルールなど紐帯を結ぶ基本となるキマリや、全体の景観を条件づける建築のあり方を

共有しないと芯が定まらない。これを担ったのは浜松のアトリエ樫の建築家坂田卓也である。

戦後住宅の嚆矢とされる「最小限住宅」の旗手、増沢洵事務所出身である。

彼はA・B号地の設計を自ら担当し設計を先導した。今、プレゼン会を前に、

参加メンバーによる月1回の定例会は2回になり3回になり、終了後も居残って夜遅くまで話し込むようになった。

仕事を成就させるには幾人もの献身的な取り組みを必要とするが、

しかしそれを最終的に評価するのはあくまで入居者である・・・。

宇刈チーム

地域の設計者と

8社の工務店

宇刈チーム

地域の設計者と

8社の工務店

1人、2人、3人までの家族数が全世帯の8割を占めるようになった。

家族構成は夫婦のみ、夫婦に未婚のこどもなど様々だが、小家族化の進行は避けられない。

ついこの間まで、家は家族が住み続けることを前提にプランが練られた。

けれど大きくなった子どもが就職のため家を離れて戻って来なくなり、

長男なのに結婚相手の家に入ったりして家族の変容が生じている。

写真の子どもは、別に住んでいる長男夫婦の子どもらで、

この家は孫がやってくるのを楽しみにして練られたプランである。

かつては同居家族を対象にしたプランが基本だったが、今は多様化した。

このため家族の要望により膨らんでしまった。

個室中心でなく、その時々の事情に応じられ、小さくても広く住める家が望まれる。

子ども室を小さくして、勉強スペースや書斎を共有化して抑え、

リビングと繋げることで広く大きく住めるプランが好まれている。

最近「長期優良住宅制度」を利用して家を建てる人が多い。宇刈もこの制度を採用した。

この制度は、家の値打ちが保持されれば変化への対応が利く。

不動産鑑定では木造の家は建築後20年を経たら評価ゼロだった。

この制度ではその時点において性能評価を受けられるので、

耐震・省エネなどの性能が評価されたら市場評価を得られる。

つまり財産保持の制度でもあるのだ。

細々とした小部屋ばかりの間取りでなく、小さくても大きく住める家にしておけば、

連れ添いが亡くなり一人家族になったとき、選択肢を持ち易くなるのである。

その家は終になる家でもあるから、悠々として住める家でもありたい。

歌は世につれ、世は歌につれというが、住まいもこれに似ている。

耐久性だけでなく、住まいは暮らしの用に応えられる

耐用性も大事で、広く大きく住めるプランは、その意味では、昔の田の字の家の知恵が、

今も生きているのかも知れない。