ここで暮らす、

田園居住という

価値。

value01

新築の住まいの多くは新建材と呼ばれる建材が多用され、

その多くは土に還らないものばかりです。

しかし、そうやって家が建てられるようになったのはつい最近のことで、

それまでは木や土や石など、身の回りにある材料で建てられてきました。

そして、これらの材料はゴミになりません。

また、庭や外構などの家の一つ周りの環境も、

コンクリートで土が覆われ、木は最小限しか植えられず、

敷地はアルミの塀や門扉など腐らない建材で囲われています。

土に触れる機会はなく、日々自然を感じることは少なくなりました。

土の上で生きることは、自然の恵みを感じることであり、

あらゆる存在に感謝する心を育みます。

何より、自然の循環の輪の中に自らの存在を感じることができ、

それは、人間らしく生きるための基本的条件なのです。

value02

私たちの暮らしは、多くのモノやサービスによって成り立っています。

水や電気などのライフラインはもちろん、

家は完成したものを買い、服もほとんどはお店や通販で購入し、

痛んでも自分で繕って着続けるようなことはなくなりました。

食べることすら、外食や中食化が進み、冷凍食品が溢れ、

調理しなくてもレンチンすればすぐに食べられます。

かつて台所は一日分の食ではなく、一年分や数年分の食をつくる場でした。

しかし、現代は一食分、もしくはつくる必要すらありません。

あらゆるモノを自分でつくらなくて済むようになり、

食事すら手放してしまうとしたら、“生きる”とはどういうことなのでしょうか。

食べることを他人任せにしないことは、

生きることを取り戻すことでもあるのです。

value03

かつての家は、消費の場であるとともに、生産の場でもありました。

日々を生きる暮らしの場としてはもちろん、仕事場であり、

仕事によって家のあり様は変わっていたのです。

ところが、ほとんどの人が勤め人となり、家は単に寝に帰るだけの場となりました。

戦後大量につくられた郊外型住宅が

“ベッドタウン”と呼ばれたのは言い得て妙です。

しかし、コロナ渦を経て、ネット社会の進行も相まって、

家で仕事をすることが戻ってきたのです。

こうなると、郊外型住宅も寝に帰る場所ではなく、

豊かな暮らしの場所として再定義されることが求められます。

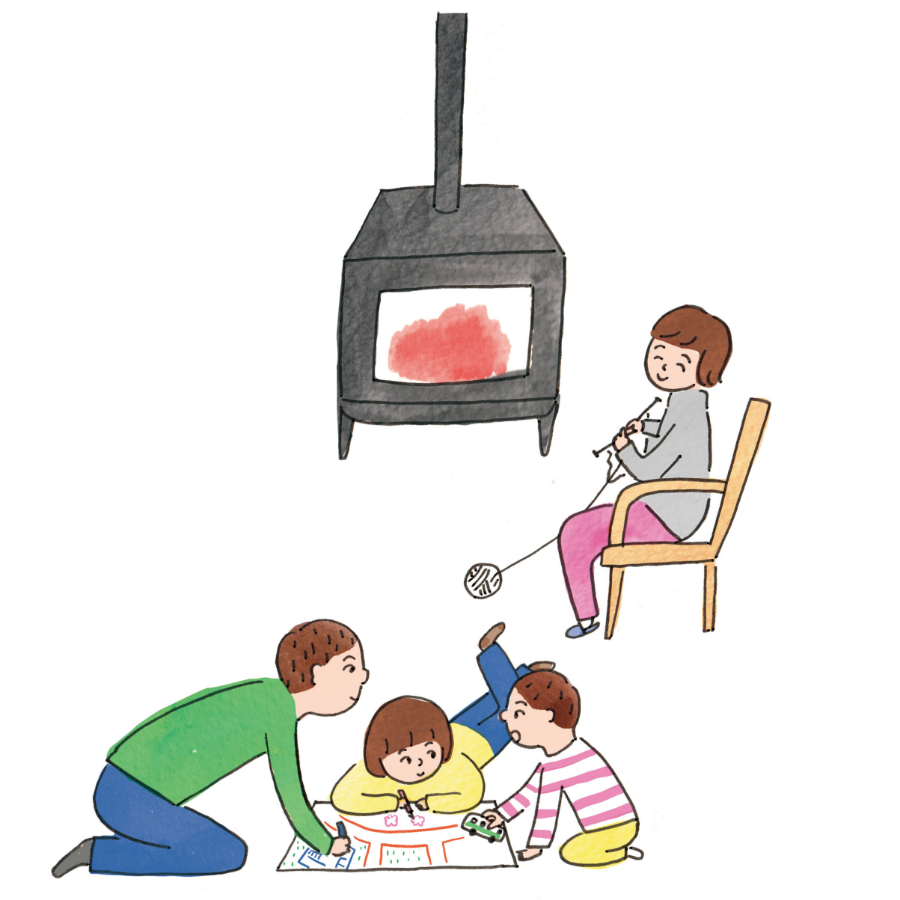

豊かな暮らしの場は、感性豊かな子どもたちを育む場ともなります。

value04

里山が開発によってベッドタウンとして生まれ変わり、

子どもたちの遊び場がなくなりました。

家から一歩出ればクルマに注意しなくてはなりません。

申し訳程度に与えられた公園では、ボール遊びは禁止され、

単に遊具が置かれているだけで、すぐに飽きてしまいます。

子どもたちは、人工的につくられたモノで遊ぶよりも、自然の中で遊ぶからこそ、

感性が育まれ、創造力や知的探求心、身体的能力が身に付きます。

子どもたちは教材から学ぶのではなく、自然から多くのことを学ぶのです。

そして、このことは子どもたちに限ったことではありません。

私たち大人も同じです。生涯自然から学び、癒されるのです。

毎週末、キャンプに出掛けるもの良いかもしれませんが、

家を一歩出たところに遊び場がある、子どもたちが自主的に遊び、

おなか減った~と言って家に帰ってくることが、

どんなに幸せなことかと思えます。

value05

核家族化が進み、子どもは親だけが守ることになってしまいました。

第三者による保育サービスの提供は悪いことではありませんが、

お金のために働き、働くために子どもを預けるしかないというのでは、

誰のためなのかわからなくなってしまいます。

皆が貧しかった頃は、助け合うことで生きていくしかありませんでした。

今でも、災害時などにその心は発揮されています。

良くも悪くも地域社会が成立していた時代は、近所の大人たちは、

誰もが「あの子は誰々の子だよ」ということを知っていました。

皆が顔を知っているということが、

顔を知らない者から子どもたちを見守ることになっていたのです。

そして、親以外のたくさんの大人との接点が子どもたちの社会化を促していました。

単に昔に戻ればいいということではなく、健全なコミュニティの創出に

まちづくりにできることがあるのではないかと思うのです。