予告広告

本広告を行い取引きを開始するまでは、

契約・予約の申込みに応じられませんので、

ご了承ください(2025年秋、販売予定)。

- A号地 Kiitos株式会社

- B号地 松林建設株式会社

- C号地 株式会社天峰建設

- D号地 アクトホーム株式会社

- F号地 株式会社ジェネビル

- G号地 有限会社ラグデザイン

- H号地 有限会社入政建築

- I号地 株式会社門西建築

住まいゾーンと、共有ゾーンと、里山ゾーンと―

歩車分離がCommon Zone(緑地)を実現しました。

住まいゾーンは、各戸の用地をいいます。各戸の普通自動車2台分の駐車場と、都市計画上求められる「接面道路分」も個人の専有用地に含まれます。「接面道路分」は個人に帰属しますが、イーズメント(共益できる地役権)として利用し合います。この工夫により、よく見られる「短冊型土地区割」と異なる計画が可能になりました。

この「小さなまち」は歩車分離が基本です。小さな不便と引き換えに、子どもが自由に走り回れ(電線は地中埋設されているので電信棒はありません)、栗並木のある道をのんびり散歩したり、木陰のベンチで本を読んだりして過ごせる「コモン空間」が実現されました。後背の山は、住民みんなの里山として利用できます。

*詳細につきましては、お問い合わせください。

共有ゾーンに

つくられた

コモンと散歩道。

ここの住人の一軒あたりの土地面積は平均約1,021㎡(308坪)。

住まいゾーンだけだと約377㎡(114坪)。

9軒で持っている面積が約5,796㎡(1,753坪)。

この国は鎌倉時代からこちら土地は「一所懸命」でやってきた。

武士は屋敷を高い塀で囲い、今のそれは狭い土地をフェンスで張り巡らせている。

ここに郊外の短冊型住宅地において3軒の敷地を一つにまとめ、

緑の空間に変えた事例がある。どこか宇刈の考え方に似ている。

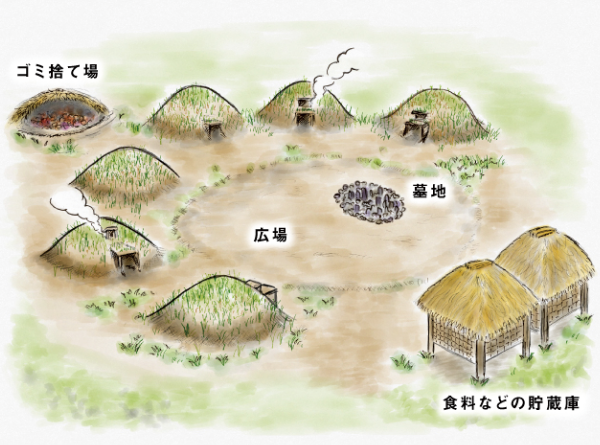

日本の住宅の原型は竪穴式住居だけど、広場を囲んで家が建てられ、

その中心に何と墓地がある。7000年前の家族観がうかがえる。

縄文時代は幸せだった言われるユエンだろう。

現代日本の郊外居住は「ベッドタウン=寝に帰る街」と呼ばれてきた。

私らはそれを「コモンのまち」に切りかえることで、

住むこと自体を歓びに高めたいと考えた。

・・・縄文人がそうしたように。

書籍

『環状集落と縄文社会構造』

(谷口 康浩 (著) 学生社)より

環状集落

(馬蹄形集落・径は約150m)

墓を中心にして、広場、住居、

貯蔵庫などが円形に配置された。

施工:岐阜・いがみ建築工房

設計:ぷらんにじゅういち・趙海光

楽しめる

里山ゾーン。

弥生時代に入り、谷状の場所を利用してお米をつくるようになった。

それまで居住と食の採集の場だった山は燃料となる薪や畑の肥料、建築材を

調達するようになり、相互の慣例として入会(いりあい)を認め合い、

里山として保持されるようになった。

広葉樹林は、根を残して伐採され、薪や木炭に利用された。

残された根から再び芽が出て循環運用された。

こうして弥生時代以降の稲作を中心とする農耕生活は

里山に依存して維持されるようになった。

宇刈の土地の後背の里山利用は、入会(いりあい)の約束事を決め、

民みんなで編み出せるようにした。

ツリーハウスや椎茸栽培、大きなコモンと接している場所には

孟宗竹の竹林があるので筍堀りを年中行事にするもよし。

頂上からのハイキングの道はないけど、道は人が歩けば道になるので、

登山好きの人がいたら、ぜひルートを開拓してほしい。

兵庫県の北摂地方ではクヌギを

地上部1~2mで伐採し樹幹からの

「ひこばえ」(萌芽)を再生させている。

これを繰り返すと株は太くなり、直径

60cmに達する。台場クヌギと呼ば

れ、炭焼きの材料になる。

台場クヌギに取り組むNPO法人北摂里山文化保存会の人たち。

彼らにとって「里山は俺たちのロック」かな。

(写真:同会ホームページより)

NPO法人北摂里山文化保存会HPはこちら

歩車分離。

ヨーロッパでは

常識になった。

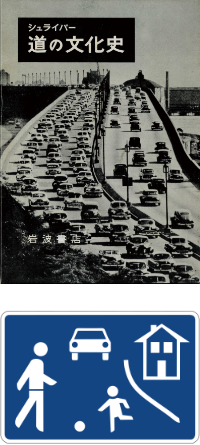

「地上に人間が住んで以来、今世紀ほど地球が征服されたためしはかつてない。

まもなく地球は、いそがしくぶんぶん飛び回る虫のような、

一億台からの自動車をしょいこむことになるであろう」。

1960年代の初頭にヘルマン・シュライバーが

『道の文化史』(岩波書店)に書いた言葉である。

今、世界の車の保有台数は、15億台を超え2040年には40億台に達するそうだ。

草鞋を穿いて歩いていた時代、暴走したのは人馬だった。

自動車は現代文明の華だが、シュライバーがいうように地球のお荷物になっている。

が、公共交通が発達した都市では車がなくても暮らせるが、地方ではそうはいかない。

長い歴史から見ると、ついこの間まで道は子どもの遊び場で、

そのとき子どもは風の子だった。

もし歩車分離すれば、安全・安心の遊び場が生まれる。

大人がくつろげる場所を生む。

歩車分離は、今ヨーロッパのオランダやベルギー、ドイツでも

まちづくりの基本になっている。

日本では不便だという人もいるが、少しの不便と引き換えに、

大きな幸せを生むことを我々は優先した。

道路標識はドイツの例。

昔の日本の道も、

子どもの遊び場だった。

写真:伊藤京平

(『遠州風の子 遊びの四季』(樹海社)より)

栗並木の

散歩道。

計画地の栗並木は、この土地にもともと生えていた樹木である。そこにあるものを用いるブリコラージュだけど、広い用地全体にしぶとい葛が蔓延っていて草刈りしてもすぐに地面を覆ってしまう。新幹線の車窓から見る野の草はどこでもそんなふうだ。この計画では、唯一使える栗並木にも葛の蔓が纏いついている。けれども、個々の栗の木は径が太いので、すっきりさせたら蘇るだろう。下図は、里山ゾーンに生えている樹木である。どの木を活かし、どの木を伐るのか、慎重に選んでいるところである。明るくなった地面の土中から芽生えてくるもの、それから新たに植えた苗木たちが、どんな林相を奏でるのか、今しばらく時間を要するけど、共有ゾーン、個々の庭の樹木と連続する樹木の全体を想像すると、その四季の巡りが楽しみである。