近くの山の木を

用いて、

家をつくります。

今から25年前、日本各地の林産地とその近くの町を結んで「近くの山の木で家をつくる運動」が繰り広げられた。

静岡県西部では、天竜材や大井川材の木を用いて盛んに家が造られた。

この運動がユニークだったのは、山側ではなく町側から発信されたことだった。輸入材に押され、各地の山の保持が難しくなった。流域の町の水や空気は山からいただいているのだから、町の側から進んで近くの山の木を用いようと申し合わせたのだった。

天竜川と大井川は、山の奥では分水嶺を生んでいて兄弟のような川だ。この地域の杉や桧材は素性がよく、木の家に用いる材として最適である。

その材質性は、香り豊かな新築時も、歳月を経て風化を遂げた後も味わいがある。

よく風化と劣化は違うという。この地の材は、生地のまま用いることで、長い必要と、長い好みと、長い寿命に応えてくれる。あなたの家族と一緒に生きてくれる。

この運動の出発点を期すべく

発刊された、書籍『近くの山の木で家

をつくる運動宣言』(農文協)。

永六輔・坂本龍一・筑紫哲也をはじめ、

3,600人の賛同を得て立ち上げられた。

この運動は、天竜材を用いる浜松の

取り組みから始まった。

近江五個荘の古い民家に用いられている、漁船の廃材を利用した舟板塀。

風化する木の素材性を示している。風雪に洗われた木の魅力が感じられる。

断熱気密性能の

高度化と

自然エネルギー利用へ。

2013年に省エネの「平成25年基準」が打ち出され、2025年に「適合義務化」がスタート。省エネ性能が高くなるということは、即ち一軒の屋根が受熱するエネルギーでも高い効果を得られることを意味する。

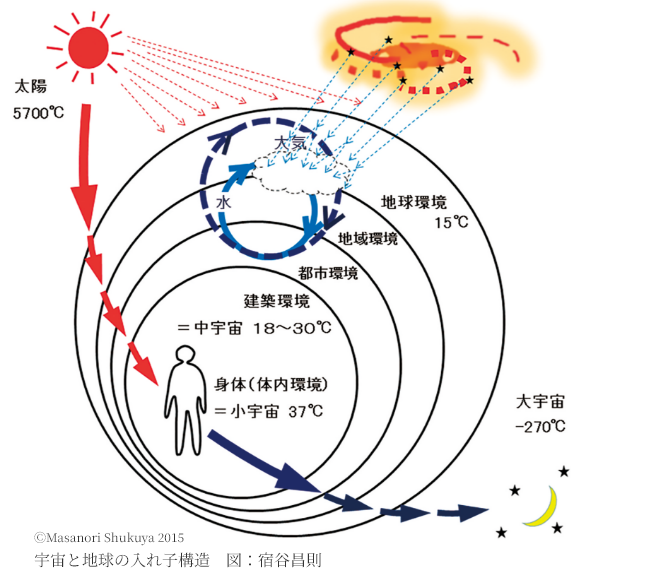

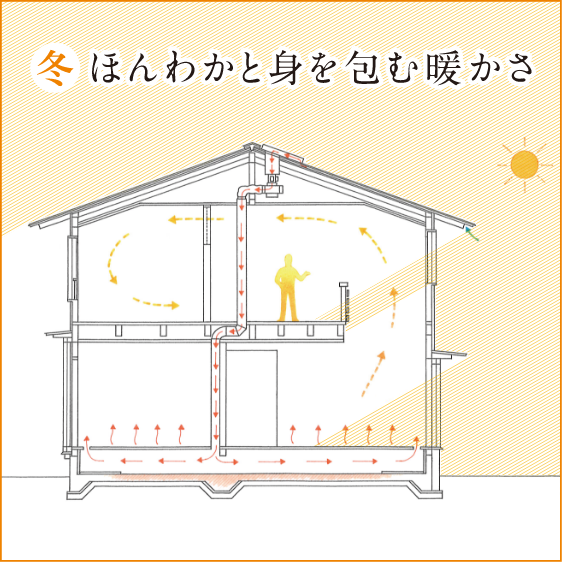

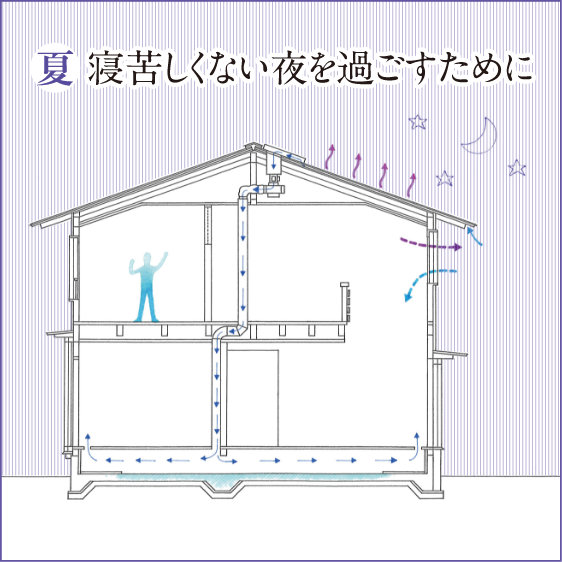

断熱性能の高度化と自然エネルギー利用は共存できるのだ。住まいは気密度を高めると室内の空気は薄くなる。換気力が求められる。提案のシステムの最大の利点は、外気を導入し集熱し、床暖房に用いながら、その空気はプラス圧になって排出されるので、暖房しながら換気ができる一石二鳥のシステムであることだ。寝苦しい夏の夜は、宇宙の放射冷却による夜間冷気を室内に取り入れる。このシステムは、当時、東京藝術大学教授で建築家・奥村昭雄が考案した。

今の円安は長期に及ぶと言われている。円安はエネルギーの高騰を呼び物価高を呼ぶ。請求書が送られてこない太陽の無限のエネルギーを用い、エアコンを用いる時間を減らしましょう。

冬の仕組み図

奧村ソーラー(びおバージョン)/大掛かりな機械装置を用いないで、自然エネルギーをダイレクトに用いるパッシブソーラー。奥村ソーラーは日本では、2万棟を超える住宅と、学校・幼稚園・高齢者施設などに利用されている。

夏の仕組み図

奧村ソーラー・びおバージョン/大掛かりな機械装置を用いないで、自然エネルギーをダイレクトに用いるパッシブソーラー。日本では、2万棟を超える住宅と、学校・幼稚園・高齢者施設などに利用されている。